|

2004

L'Express n°2769 semaine du 26 juillet au 1er août 2004.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

L'Express du 26/07/2004

Histoires extraordinaires

Les mystères du casse du siècle

par Jean-Noël Cuénod, Eric Pelletier

Cet été, L'Express a choisi de voyager de pays en

pays en racontant sept grands faits divers.

Thrillers psychologiques, phénomènes sociologiques,

polars troublants, romanesques, parfois historiques,

qui nous emmènent de Suède en Espagne, de France en

Allemagne et au Royaume-Uni, en passant par les

Etats-Unis. Cette semaine: la Suisse, où les

millions de devises étrangères volés à l'UBS

laissent toujours rêveur

Il y avait le trésor des Templiers. Il y a désormais

le magot de l'UBS. Le butin dérobé à l'agence de

l'Union de banques suisses, à Genève, est de ceux

qui forgent les légendes. Un dimanche de printemps,

en 1990, un commando raflait 124 millions de francs

(18,9 millions d'euros) en petites coupures

étrangères. De ce formidable butin on n'a jamais

retrouvé un seul kopeck. Le «casse du siècle»,

dit-on toujours sur les bords du Léman.

Tout semble paisible le dimanche 25 mars 1990, vers

7 heures, au 6, passage des Lions, à Genève.

L'agence de l'UBS n'est guère mieux protégée qu'une

épicerie de quartier. Une salle ultrasécurisée va

prochainement être inaugurée, mais, pour l'heure,

aucune caméra n'équipe la banque. A l'intérieur,

quatre employés, dont deux agents de sécurité sans

arme, tuent le temps. On sonne au vieil Interphone.

«Lorsque j'ai vu le premier homme sauter le

portillon, j'ai d'abord pensé à une plaisanterie,

avoue l'un des vigiles, Patrick. A ce moment, l'idée

d'une agression ne m'a pas effleuré. En revanche,

j'ai compris de quoi il s'agissait lorsqu'un des

brigands m'a mis son revolver sur le ventre.» Au

total, cinq hommes, armés, gantés, grimés,

investissent les lieux. Ils frappent les vigiles à

coups de crosse avant de les ligoter avec l'employé

qui est en train de mettre les horloges à l'heure

d'été. Les gangsters neutralisent les alarmes. Ils

sont étonnamment bien renseignés: ils connaissent

les combinaisons chiffrées nécessaires à l'ouverture

de coffres de la salle des monnaies étrangères. Ils

jettent dans de grands sacs de sport des dollars

américains, des francs français et, surtout, une

importante quantité de dirhams marocains qui

viennent d'être livrés... En l'espace d'une heure

trois quarts, montre suisse en main, ils raflent au

total près de 220 kilos de billets! Ils traversent

ensuite la ville endormie, dans une Renault Espace

et une petite voiture de couleur sombre,

immatriculées en Haute-Savoie. Jamais une telle

somme n'avait été dérobée sur les bords du lac

Léman. Et la seule empreinte relevée est celle du

premier policier arrivé sur les lieux! Ce matin-là,

le tableau de service de la PJ de Genève veut que

l'inspecteur principal Marco Mattille soit de

permanence. L'homme prend aussitôt l'affaire en

main. Ce flic réputé cache une finesse de renard

dans un corps de dogue allemand. Mattille flaire

rapidement des complicités internes. Son intuition

ne le trompe pas...

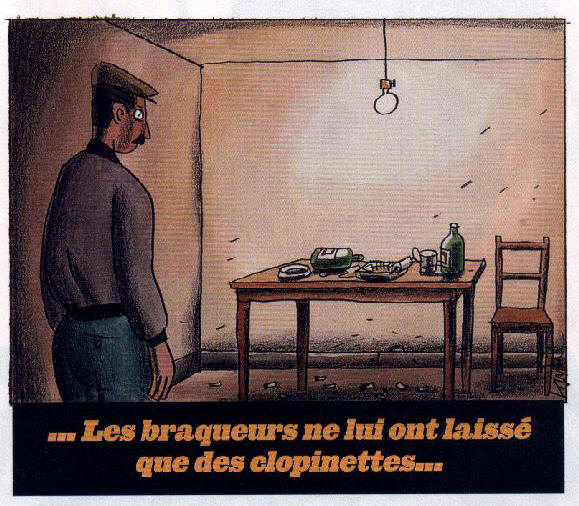

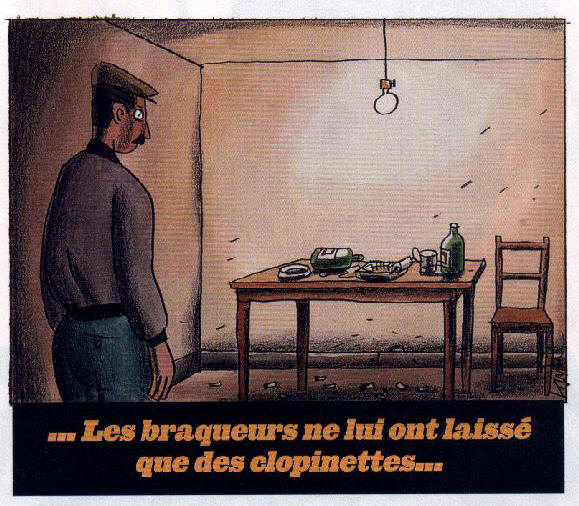

«Les braqueurs ne lui ont laissé que des

clopinettes»

Le 25 mars 1990 au soir, à Genève, un homme dévore

des yeux les informations télévisées. Michel F.

esquisse un sourire sous sa moustache lorsque les

journalistes évoquent le «casse du siècle». Sans

lui, prof de gym franco-genevois dans un club

sportif chic, au physique passe-partout, ce coup de

maître était impossible. F. a obtenu d'un employé de

l'UBS le plan de l'agence et le code de certains

coffres, qu'il a remis, la veille du coup, à des

membres du commando. Il faut dire que le prof de gym

qui, à ses heures perdues, passe des valises de

billets de France en Suisse, a ses entrées à l'UBS:

il a épousé l'assistante personnelle du chef du

service des monnaies étrangères. Grâce à sa femme,

il passe d'ailleurs des vacances au ski avec le

banquier. La nuit est tombée. Michel F. enfile une

petite laine et sort de chez lui pour retrouver les

voyous dans leur planque. Il les a rencontrés à

plusieurs reprises par le biais d'un intermédiaire,

mais, par mesure de sécurité, il ignore leurs noms.

Lorsqu'il arrive à l'appartement, au 47, quai du

Rhône, il ne trouve qu'une vingtaine de mégots qui

jonchent le sol. Les braqueurs lui ont laissé des

clopinettes. Cocufié, le prof de gym entre dans une

rage folle: «Même dans les plus mauvais films,

l'histoire ne se termine pas comme ça!» éructe-t-il.

Il se lance sur la piste encore chaude des truands.

Le cave se rebiffe.

Michel F. commence par exiger des explications

auprès de l'intermédiaire qui lui a présenté les

membres de l'équipe. A l'époque, sur le conseil d'un

avocat niçois, ceux-ci cherchaient seulement à

rencontrer un banquier suisse pour placer leur

argent. Cet industriel lyonnais, qui fond des

lingots d'argent pour l'UBS, affirme donc ne rien

savoir du vol. Il lui conseille de s'adresser à

l'avocat niçois présenté comme le «défenseur des

braqueurs». Michel F. joue décidément de malchance.

La récompense promise par la banque (10% du montant

du butin) commence en effet à aiguiser les appétits.

Aussitôt la conversation terminée, l'industriel

dénonce Michel F. à l'UBS. Le prof de gym, qui ne se

doute pas qu'il vient d'être «balancé», file sur la

Côte d'Azur, au cabinet de l'avocat niçois. Et se

métamorphose en espion: il cache un magnétophone

dans sa poche. A deux reprises, le 26 avril, puis le

4 mai 1990, il enregistre ses conversations avec

l'homme de loi. C'est ainsi qu'il obtient une piste

qui conduit tout droit à Bastia. Michel F. va se

frotter, sans s'en douter, à la «Brise de mer»,

comme les policiers ont surnommé l'équipe corse la

plus influente de ces années-là.

Il envoie à Bastia son beau-frère et un ami. Pendant

trois jours, du 9 au 11 mai 1990, les apprentis

détectives prennent en filature deux gros bonnets du

banditisme. Le premier, cheveux gominés et souliers

vernis, s'appelle André Benedetti, «Dédé» pour les

intimes, «Dédé le Chinois» pour les journalistes.

Cet enfant de la Coloniale doit son surnom à sa

naissance, un jour de septembre 1936, dans la

concession française de Tianjin, en Chine du Nord,

où son père était militaire. Ancien braqueur,

Benedetti s'est reconverti dans le commerce,

l'immobilier et la restauration. La grande affaire

de sa vie, en dehors de l'éducation de ses trois

filles, reste la peinture: il expose dans une

galerie bastiaise. A cette époque, l'homme se remet

doucement d'une longue douleur: un redressement

fiscal. L'autre cible des Sherlock suisses se nomme

Jacques Patacchini. Le grand Jacques, personnage

entier au verbe aussi haut que ses pommettes, a vu

le jour sous le signe de l'eau. Originaire de la

région d'Orezza, célèbre pour sa source gazeuse, cet

ancien mousse de la marine marchande dirige

aujourd'hui un chantier naval à Bastia, juste sous

les fenêtres du commissariat. C'est un homme libre

qui chérit l'Océan. «J'ai toujours cherché à me

rapprocher de la mer, lance-t-il. Certains diront:

de la Brise de mer.»

En ce printemps de 1990, loin de la Méditerranée, à

Genève, Michel F. continue à s'agiter et à collecter

les renseignements. L'inspecteur Marco Mattille

l'observe, l'écoute, le jauge. Le flic ne veut pas

perdre le fil qui le relie aux braqueurs. Le 29 mai

1990, le prof de gym est finalement arrêté dans une

cabine téléphonique, alors qu'il enregistre une

énième conversation. Face aux policiers, F.

reconnaît rapidement son rôle. Il se livre même avec

un évident soulagement, pas fâché de régler ses

comptes. Sur son témoignage repose une grande part

de l'accusation.

Que dit au juste Michel F.? En novembre 1989, alors

que le monde regarde s'écrouler le mur de Berlin, F.

convoie des valises de billets de France en Suisse.

On lui demande de contacter l'UBS pour le compte

d'un Corse, un certain Dédé Benedetti, qui cherche à

placer l'équivalent de 5 millions de francs en lires

italiennes. La banque décline l'offre, l'argent

sentant décidément trop la marée. Faut-il y voir le

sursaut d'un orgueil froissé? C'est en tout cas à ce

moment que serait née l'idée du hold-up. Au début de

l'année 1990, toujours selon F., cinq réunions se

tiennent, tantôt à Genève, tantôt à la gare

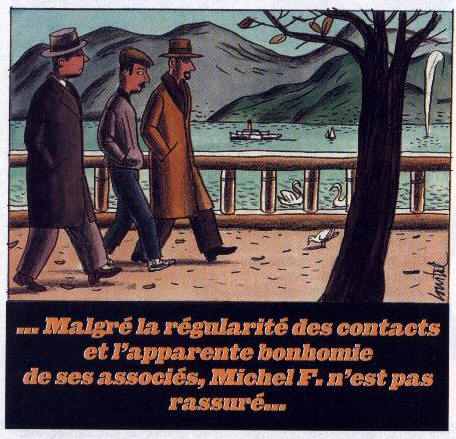

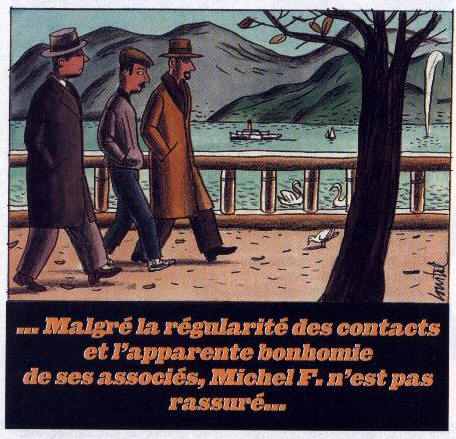

d'Annecy, avec plusieurs braqueurs corses. Malgré la

régularité des contacts et l'apparente bonhomie de

ses «associés», Michel F. n'est pas rassuré. Un jour

de février ou de mars 1990, il demande même à l'un

de ses amis de le photographier discrètement alors

qu'il se trouve en leur compagnie. Le prof de gym

veut garder une preuve si, d'aventure, il finissait

au fond du Léman... L'image, prise au téléobjectif

par un bel après-midi d'hiver, est bien réussie. On

y voit F. déambuler en plein soleil dans une rue du

centre-ville de Genève, à deux pas de l'agence de

l'UBS, en compagnie de Jacques Patacchini et d'une

autre pointure (taille 44 Magnum) de la Brise de

mer, son ami Alexandre Chevrière. Dans ses

déclarations, F. donne aussi le nom de deux des

vigiles de la banque, censés être les complices du

commando.

«Malgré la régularité des contacts et l'apparente

bonhomie de ses associés, Michel F. n'est pas

rassuré»

Avec ces aveux, la police helvétique boucle

rapidement son volet de l'enquête. Le 13 mai 1992,

deux ans seulement après le casse du siècle, le prof

de gym ainsi que deux vigiles de l'UBS sont

condamnés à sept ans et demi d'emprisonnement pour

«brigandage aggravé». Seul l'un d'eux, Sebastiano

Hoyos, clame son innocence. Le parcours de cet homme

de 55 ans mérite qu'on s'y arrête un instant. Il

n'est guère courant, en effet, que des

révolutionnaires sud-américains refassent leur vie

dans des banques suisses. En 1962, le jeune

syndicaliste marxiste fuit le Brésil pour gagner la

Guyane française, où il se fait remarquer en animant

le mouvement indépendantiste. Dix ans plus tard, la

DST l'assigne à résidence à Mouchard (sic), dans le

Jura français. Pas pour longtemps. Hoyos prend le

maquis et se réfugie en zone neutre, à Genève, avec

femme et enfants. Pour gagner sa vie, le guérillero,

qui, entre-temps, a obtenu l'asile politique, se

fait embaucher comme gardien de sécurité à l'UBS.

Après sa condamnation pour complicité dans le

braquage de l'agence, un comité de soutien milite

pour sa réhabilitation. Hoyos introduit un recours

devant le Tribunal fédéral, l'équivalent de la Cour

de cassation française. C'est un homme au corps

noueux, tourmenté, mais solide comme un sarment que

les jurés suisses acquittent finalement sous les

vivats de ses supporters en 1996. La page suisse de

l'affaire est définitivement tournée.

La piste française s'avère nettement plus chaotique.

Les policiers de l'Office central pour la répression

du banditisme (OCRB) tentent de remonter, contre le

vent, la piste de la Brise. Un vaste coup de filet

est lancé les 15 et 16 janvier 1991. L'inspecteur

Mattille et son adjoint font, pour l'occasion, le

voyage de Genève à Bastia. Leur venue ne passe pas

inaperçue. Dans un bar voisin, un inspecteur

bastiais lance même à la cantonade: «Un pastis pour

ces messieurs de la police suisse!» «Le matin de

l'interpellation, se souvient Mattille, un papy en

marcel nous attendait, sur un chemin de terre: «Ah!

Je vous cherchais! nous a-t-il lancé. Les Patacchini

sont partis. Restez pas là: je vous ai préparé le

café à la maison!»» André Benedetti a préféré, lui

aussi, prendre un peu de «recul». Après une courte

cavale, il rentre dans son appartement bastiais, où

il s'aménage une planque dans un meuble qui sert

habituellement à abriter la machine à laver. Il y a

installé deux loquets, qu'il tire de l'intérieur en

cas d'alerte. Mais, en septembre 1991, l'OCRB finit

par le débusquer dans sa cache. Jacques Patacchini

est, lui, arrêté dans une galerie marchande de

Saint-Laurent-du-Var, le 13 janvier 1992, alors

qu'il achète des jumelles. Son frère Joël, puis

Alexandre Chevrière, l'autre homme figurant sur la

photo prise à Genève, tombent à leur tour. Mais,

coup de théâtre, pour la journée du casse, ce

dernier fournit un alibi en apparence imparable:

Chevrière se souvient d'avoir été contrôlé, le 25

mars 1990, vers 9 heures du matin, dans un bar de

Marseille. La vérification est aisée, puisque la

«preuve», le procès-verbal d'intervention, dort dans

les archives de «l'Evêché», le quartier général de

la police à Marseille. Mais en l'examinant les

enquêteurs se rendent compte qu'il s'agit d'un faux,

rédigé par un complice!

Des galéjades, le dossier en connaîtra bien

d'autres. Prenez la cavale de Richard Casanova, dit

«Charles», présenté par l'accusation comme la

cheville ouvrière du commando. L'homme, qui a fêté

ses 45 ans le 3 juillet 2004, n'a jamais été

retrouvé. En 2001, on a presque failli l'oublier

judiciairement: pendant quelques mois, son nom a

mystérieusement disparu du fichier des personnes

recherchées pour l'affaire de l'UBS. Et, si le

patronyme de Casanova s'est perdu dans les méandres

judiciaires, l'affaire de l'UBS a bien failli

sombrer tout entière. Il aura ainsi fallu attendre

plus de quatorze ans pour que les quatre Français

soient jugés devant la cour d'assises de Paris. Le

dossier avait été renvoyé, une première fois, devant

un jury, en mai 2001, mais les avocats des accusés,

notamment les pugnaces Mes Thierry Herzog, Pierre

Haïk et Jean-Yves Liénard, ont fait justement

remarquer que leurs clients n'avaient jamais été

confrontés à leurs principaux accusateurs...

«Après une courte cavale, il rentre dans son

appartement bastiais, où il s'aménage une planque»

Le 7 juin dernier, trois bons pères de famille,

impliqués dans l'action humanitaire ou responsables

de clubs de football, se présentent libres devant la

cour d'assises de Paris. Seul Chevrière est encore

détenu. Pendant toute l'instruction, ils ont

protesté de leur innocence. Benedetti, qui depuis sa

sortie de prison, pour Noël 1993, a toujours

strictement respecté son contrôle judiciaire, veut à

la rigueur endosser l'habit du fraudeur, mais pas la

combinaison du braqueur. D'ailleurs, le jour du

hold-up, il se trouvait à Bastia. Jacques Patacchini

rappelle qu'il s'est rendu à la frontière suisse, au

début de l'année 1990, pour acheter des meubles (ce

que des investigations ont confirmé) et qu'il

recherchait, par la même occasion, un prêt bancaire

avantageux. Son frère Joël sous-entend qu'il

appréciait le sens de l'hospitalité des escort girls

genevoises. Chevrière, lui, accompagnait ses amis

pour se changer les idées tant il est monotone de

vendre des jeans contrefaits sur les marchés à

Marseille. Leurs avocats font remarquer qu'ils sont

descendus sous leur véritable identité à Genève,

qu'on n'a pas retrouvé leur ADN sur les mégots de la

planque, alors qu'ils fument «comme des

locomotives», qu'aucun centime suspect n'a alimenté

leur patrimoine, qu'ils ont fui parce qu'injustement

accusés et, enfin, que les témoins varient dans

leurs déclarations...

Les témoins, justement. Ils étaient la clef du

procès et on ne les voit guère. Michel F. a décliné

l'invitation et - par peur, volonté de tourner la

page ou les deux - il refuse d'en dire plus.

«Traumatisé», le vigile condamné ne vient pas non

plus. L'homme d'affaires lyonnais qui a dénoncé F.

est mort (de mort naturelle) il y a près de deux

ans. Quant à l'avocat niçois qui a servi

d'intermédiaire, il est soupçonné d'avoir empoché

une partie de la récompense de la banque. Rien

d'étonnant à ce qu'il manque de trépasser à chaque

convocation judiciaire. Cette fois, le malaise

cardiaque l'a rattrapé in extremis à Vintimille, la

veille de l'ouverture du procès. L'avocat général,

Philippe Bilger, tour à tour aimable et grinçant,

tempête contre ces pieds de nez à la justice, «cette

litanie d'absences et d'excuses». Quant aux témoins

qui acceptent de venir, ils tremblent de peur d'en

dire trop ou trop peu. L'un d'eux reconnaît même

avoir été approché par l'un des membres de la Brise.

Le verdict, lui, tombe nuitamment, à 2 heures du

matin, le 12 juin dernier: les quatre accusés sont

acquittés (1). «Je ne réalise pas encore. Ces années

de procédure, c'est comme un long cancer, confie

Jacques Patacchini à L'Express. J'ai hésité à faire

confiance à la justice. Au début, j'ai même cru

qu'il s'agissait d'un procès truqué.»

(1) Chevrière a aussitôt été libéré. Deux jours plus

tard, il était grièvement blessé dans un guet-apens

à Mimet (Bouches-du-Rhône).

La semaine prochaine: Le cauchemar de Dolorès

Vazquez

|

|

|