LA MUSIQUE DES IMAGES

AUTEUR: Tisseron , Serge

TITRE: La BD au pied du mot : Baudoin, Bignon, Bilal, Franquin, Jacobs, Loisel et Le

Tendre, Loustal, Manara, Margerin, Taffin / Serge Tisseron

© EDITEUR: [Paris] : Aubier , 1990, 176 p.,14 cm x 22 cm,ISBN : 2700728270

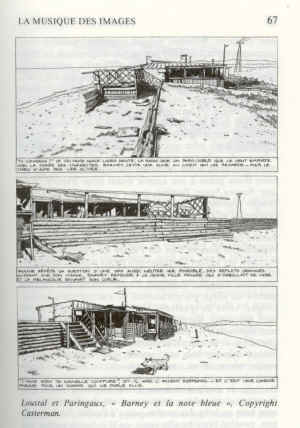

Loustal dessinerait-il avec langueur? Dans le monde perpétuellement agité de la B.D., son style fait en tout cas figure de celui d'un dandy nonchalant. Feignant d'ignorer que l'illusion du mouvement soit l'une des plus nobles conquêtes de ce genre, il flâne. Et alors que tant de dessinateurs jouent d'un rythme rapide de l'action, lui s'étire et paresse. A la différence de la plupart des mondes de la bande, dessinée, le sien n'est pas pressé parce qu'il se sait d'avance dénué de tous sens, excepté de celui que lui donnent, momentanément et pour toujours, une caresse, un regard, un geste... Et s'il s'accommode si bien du récit au passé, c'est parce qu'il cultive la seule éternité qu'il nous soit donné de connaître, celle du souvenir. Ainsi les images qu'il nous propose semblent elles toujours avoir d'abord sédimentées en mémoire avant de s'aligner comme les moments à demi fanés d'une promenade nostalgique.

couverture Ted Benoit

Mais ces souvenirs - ces faux souvenirs bien sûr, travaillés sans aucun doute entre dessinateur et scénariste - le dessin de Loustal semble ne pouvoir cesser de les caresser. Son crayon s'attarde sur une larme, un rayon de soleil, un objet, une inscription... Et ses dessins deviennent les fragments d'une histoire que la pudeur empêcherait de dévoiler tout entière. Dans leurs interstices le temps s'engouffre, et leur juxtaposition devient naturellement victime de ces accidents de la mémoire que sont les condensations, les retours en arrière, les erreurs de chronologie. Comme un rêveur longtemps penché à sa fenêtre qui mêlerait le fil de sa rêverie à la description de ce qu'il a vu, le dessin de Loustal mêle son propre temps à celui des êtres qu'il croise.

Dans Barney et la note bleue (Loustal et Paringaux, Barney et la note bleue, Casterman, Bruxelles, 1987.) trois créatures sont passées sous sa fenêtre: Boris qui aime Pauline; Pauline qui aime Barney ; Barney qui n'aime que sa musique. Sur ce canevas s'enchaînent espoirs et déceptions, violences de la solitude et de l'amour, renvoyant finalement le lecteur à sa propre solitude et à sa propre peau en quête d'amour.

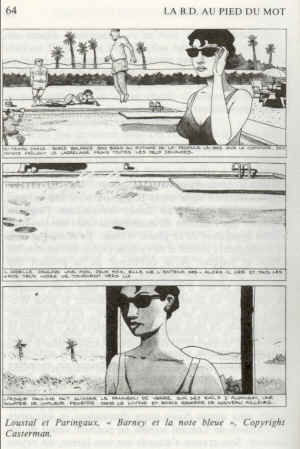

Tout d'abord, la succession des chapitres n'obéit pas à un ordre narratif logique. Certains font retour sur le passé; d'autres fonctionnent comme une parenthèse dans le récit. Les apartés accentuent encore la confusion. Par exemple, à l'apparition d'un pianiste qui s'appelle Jo, nous lisons : « vous connaissez Jo, il était très inquiet ». Comment ne pas éprouver alors l'impression étrange d'être confondu, dans notre lecture, avec un personnage familier des héros de l'histoire ? Mais en faisant mine de rapprocher le monde de l'aventure de celui de notre réalité quotidienne, ce procédé crée finalement une distance encore plus grande, celle d'une communication qui n'atteindrait pas son destinataire naturel, mais, par hasard, le lecteur. De même, dans le fil du récit, la technique de cadrage change constamment. Le même plan n'est jamais utilisé deux fois de suite, pas plus que l'on ne voit deux fois le même décor ou la même maison. Enfin, comme dans les histoires illustrées d'avant-guerre - celles de Christophe par exemple - textes et dessins sont dans ces aventures constamment isolés dans deux espaces différents. Pourtant, si Loustal renoue avec ce genre, ce n'est certes pas pour retourner en arrière, vers Le Sapeur Camembert ou La famille Fenouillard! C'est que, mieux que tout autre, il lui permet d'imposer une séparation

radicale entre texte et image. Et cette séparation renvoit non seulement à la difficulté de communication entre les protagonistes de l'histoire, mais aussi à celle qui existe entre les différentes parties de chacun d'entre nous : notre perception du monde, nos émotions, notre monde intérieur. Ainsi, par exemple, le texte dit : « la voiture tourne et hoquette », et on voit un homme en train de téléphoner; ou encore, le texte dit: « oui, oui, dit Boris », et nous voyons des baigneurs dans une piscine. Quant aux personnages, leurs regards disparaissent le plus souvent derrière des lunettes noires - faut-il dire qu'ils s'y cachent ? - Et lorsqu'ils sont visibles, ils ne se croisent pratiquement jamais. Pas plus d'ailleurs qu'ils ne fixent le spectateur, exception faite du regard bleu des yeux de Pauline. Mais que regardent-ils, au juste, ces yeux « bleus » comme la note mythique qui donne son titre à l'album : est-ce le ciel, Barney, ou encore Pauline elle-même ? Enfin ces personnages qui ne se regardent pas ne se parlent pas non plus. La Note bleue pourrait s'intituler, en référence au personnage de Barney, L'homme qui ne parlait pas. La narration s'y déroule, exempte de toute bulle, dans un temps qui serait celui de la rêverie plutôt que celui de l'action.

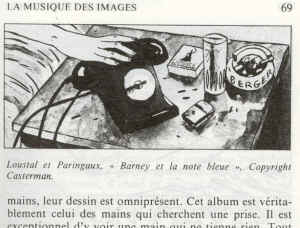

Alors, comme pour Barney qui porte les autres avec sa musique et se porte lui-même avec elle - puisque, quand il se débarrasse de son saxophone, c'est pour mourir -, le spectateur n'est plus soutenu que par un rythme, par une musique. Musique sonore peut-être, puisque nous sommes invités à écouter une bande magnétique en lisant l'aventure, mais surtout musique visuelle, celle qu'impose le dessin de Loustal : les traces de pas dans le sable, les raies de lumière projetées sur le mur par les jalousies, les motifs de tissus imprimés, les dessins des marbres et des carrelages L'extrême attention portée par Loustal à la qualité de la lumière, à ses tâches et à ses jeux, résonne comme la tentative désespérée d'accrocher tout de même le regard à un éclat qui lui réponde lorsque les yeux de celui ou de celle que nous aimons ne reflète plus rien où nous puissions nous retrouver: lorsque Pauline qui est avec Boris pense à son amour secret pour Barney; lorsque Barney, avec Pauline, pense au regard d'une autre femme rencontrée par hasard, regard « posé sur son dos comme si elle le touchait » ; lorsque Pauline cache ses larmes, tant avec Boris qu'avec Barney... Enfin, et là encore comme pour tenter de s'opposer au désespoir des regards qui glissent l'un sur l'autre sans parvenir à s'accrocher, cet album s'attache aux petits espaces familiers : table 'de nuit, objets du quotidien, inscriptions familières, marques, insignes, enseignes... tout comme aux diverses parties du corps qui permettent de s'accrocher à un partenaire, voire de le retenir, les mains, les pieds, la chevelure, les poils... Barney, lorsqu'il rencontre Pauline après une séparation de plus de cinq ans, dit : « j'aime bien ta chevelure » ; et quand la seconde femme qu'il rencontre, Josy, l'emmène dans sa chambre, il ne remarque que « la racine noire de ses cheveux blonds... » Pour les pieds, bien sûr, ce sont les multiples allusions aux chaussures de Barney, de couleur marron à son arrivée à Paris, puis blanches et soignées, entretenues avec de plus en plus de soin tout au long des années jusqu'à l'achat final de drogue, poudre blanche elle aussi, qu'il échange contre son saxophone et ses chaussures,

pour en mourir. Quant aux mains, leur dessin est omniprésent. Cet album est véritablement celui des mains qui cherchent une prise. Il est exceptionnel d'y voir une main qui ne tienne rien. Tout, par contre y est tenu ; une paire de lunettes, un sac à. main, une veste, un paquet de cigarettes, un instrument, de musique - à commencer bien sûr par le saxophone de Barney - mais aussi un article de journal, un rasoir, une chaussure, un pot de yaourt ou de confiture, ses propres chaussures, les mains l'une dans l'autre, une poignet de porte, etc. - Cet album de la solitude est hanté par le toucher ou plutôt par le tenir. On dirait que Pauline se désespère de ne pas pouvoir toucher Barney entendons le toucher affectivement, c'est-à-dire l'émouvoir - autant que de ne pas pouvoir le retenir. D'ailleurs, la fameuse « note bleue », celle qui donne son titre à l'album, est introduite par une métaphore empruntée au toucher : « quand l'un d'eux touchait la note bleue, nous dit le texte, le public devenait fou ». Entendons qu'il était pris par la musique sans plus pouvoir en échapper, comme « empoigné » par elle.

Enfin, cette note bleue, à son tour, résonne dans l'album en harmoniques autant visuels que textuels. Il y a le bleu des yeux bleus de Pauline, le seul personnage qui regarde le lecteur en face ; le bleu du ciel et de la mer en Espagne ; la piscine bleue comme des draps bleus où Boris pense à se suicider; la lotion bleue que Barney se met sur les joues ; les paquets de gauloises bleues, etc.

Alors que textes et images sont en permanence disjoints, autour du bleu se tisse une série de résonances, une espèce de mélodie, peut être une harmonie à l'image de celle qui règne entre Barney et le musicien noir lorsque chacun à son tour « touche » la fameuse note. Une espèce de duo parfait et éphémère qui porte à l'incandes censé la nostalgie de la rencontre totale et de la dualité effacée dans l' unité. Une nostalgie à vrai dire constamment nourrie dans cet album par les images du deux, à commencer bien sûr par les fameuses chaussures de Barney. Des chaussures dont on ne sait jamais très bien s'il s'agit d'une paire - comme la paire d'amis formée au début par Barney et Boris, ou par Barney et le musicien noir - ou bien s'il s'agit d'un couple : comme Barney et Pauline par exemple, ou bien encore comme celui que forment Pauline avec sa fille, une mère avec son enfant...

Dans les histoires illustrées traditionnelles, le texte accompagnait l'image presque comme un grand frère tient son cadet par la main; dans la bande dessinée classique, il montait dans l'image pour prendre sa place dans la case au même titre que les autres éléments de la narration; avec Loustal , il chute en quelque sorte d'elle pour occuper un espace étranger où il se met à « parler » l'être plus qu'il n'est parlé par lui. Mais n'en est-il pas toujours un peu ainsi?

LA MUSIQUE DES IMAGES p.63 - 71